GREMO news(2025年7月号) 「思いやり」を持つモビリティは実現できるか?

「思いやり」を持つモビリティは実現できるか?

【座談会】名古屋大学×トヨタ自動車の指定共同研究から生まれる未来

「思いやりのあるモビリティ」とは何か。人間の感情にまつわる言葉と機械的な移動体の取り合わせは、対局に位置するように思える。しかし、問いへの答えを形にすると、一つの未来の姿が見えてくる。

名古屋大学とトヨタ自動車の指定共同研究(※)では、研究室や企業の枠を飛び越え、日々活発な意見を交わしながら、独自の価値を世に出すべく挑み続けている。今回は、プロジェクトの取り組みや、人とモビリティが共生するあり方について語った座談会をお届けする。

※指定共同研究:民間企業等と名古屋大学とが組織的な連携体制を構築し、組織一丸となって研究開発を推進するための、新しい共同研究の枠組み。詳細は以下のリンクをご覧ください。

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/sanren/industry-joint/shitei

座談会参加者

【名古屋大学】

鈴木 達也(大学院工学研究科 機械システム工学専攻 教授/GREMO 兼務)

奥田 裕之(大学院工学研究科 機械システム工学専攻 准教授/GREMO兼務)

村瀬 洋 (大学院情報学研究科 知能システム学専攻 特任教授、名誉教授)

松林 翔太(大学院情報学研究科 心理・認知科学専攻 特任准教授/GREMO兼務)

プロジェクトには以下の2名も参画(座談会は所用のため欠席)

三輪 和久(大学院情報学研究科 心理・認知科学専攻 教授/GREMO兼務)

出口 大輔(大学院情報学研究科 知能システム学専攻 准教授/GREMO兼務)

【トヨタ自動車】

棚橋 文紀 氏(先進プロジェクト推進部 プロジェクト基盤開発室 グループ長)

小田 志朗 氏(R-フロンティア部(第1) 主幹)

東條 惇 氏 (先進モビリティシステム開発部 システム&サービス基盤開発室 主任)

そもそも「思いやり」とは?

―― 今回は、名古屋大学とトヨタ自動車による指定共同研究について伺います。まずは、プロジェクトの概要を教えてください。

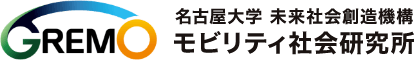

鈴木:簡単に言うと、「歩車共生の空間に溶け込む、思いやりの感じられるモビリティ」を作ることが目標です。自動車以外のさまざまなモビリティの開発やそれらの自動運転技術が進化を続けるなか、特に人と近い状況で共生するモビリティをどう作っていくか、という課題に取り組んでいます。

棚橋:今後、多様なモビリティがどんどん生まれ、歩行領域に入るモビリティも増えていくでしょう。すると車道と歩道のような従来の線引きをされず、人が生活する空間で共生するようになるはずです。そんな未来に対して、どんなモビリティを作り、どう世に広めていくかを考えています。

―― プロジェクトで中心に掲げている「思いやり」の言葉が印象的です。モビリティあるいはロボットにおける思いやりとは、どういう意味なのでしょうか?

鈴木:「思いやりって何だ?」と初めて聞いた人は疑問を抱くかもしれませんね。通常のロボットに対する制御要件である高速・安全・高精度に、違うファクターを加える狙いがあります。具体的には、相手の行動しやすさ(迷いの低減)を新たな制御要件に加えることを目指しています。無人環境なら通常の制御要件を重視すればいいのですが、人と共生する環境では、こういった人に対する配慮や気配りも必要です。

ただし、安全や気配りを意識しすぎてロボット側が常に損するように動く設定にしてしまうと、「Freezing Robot Problem」と言われる新たな問題も出てくるので、注意が必要です。このプロジェクトでは、「相手との自然なインタラクションが創出される行動制御を実現したい。そう考えています。

―― 具体的にはどんなシチュエーションを想定しているのでしょうか?

鈴木:例えば、交差点で歩行者と自動車が対峙した状況で、どちらが先に行くか迷うシーンがよく起こりますよね。人間同士なら、アイコンタクトや動きの変化で微妙なインタラクションを実現しています。共生空間における人とモビリティの間でも、そういう「あうんの呼吸」に近いものを目指しています。

大学と企業、それぞれの高度な専門性が一同に

―― プロジェクトの体制について教えてください。

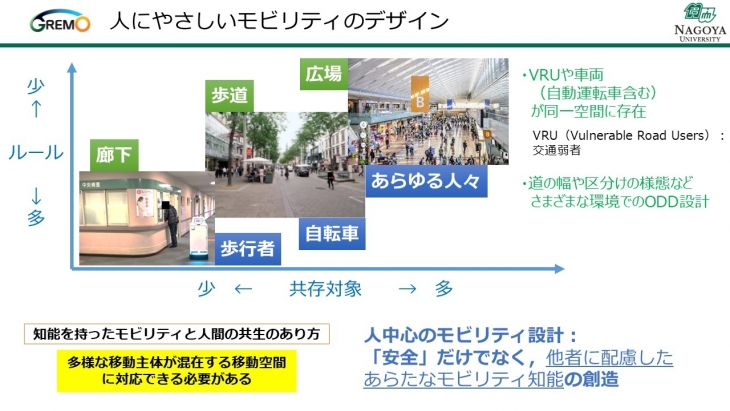

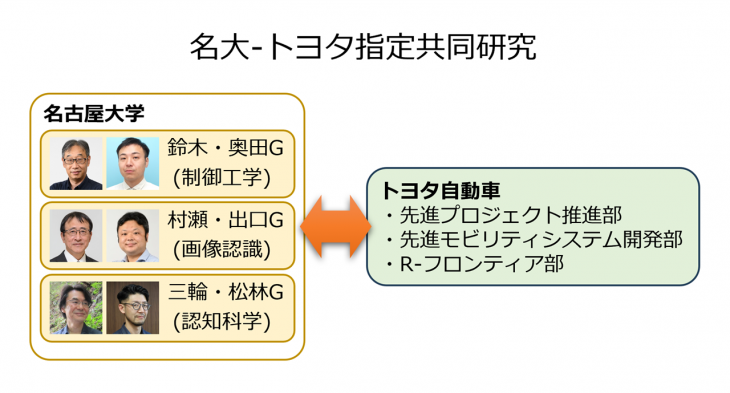

鈴木:名古屋大学からは3つの研究室が参加していて、1つは私と奥田先生のモデリング・制御系グループ、もう1つが村瀬先生と出口先生たちの歩行者の気付き・認識グループ、そして、三輪先生や松林先生の認知科学系のグループです。2020年からスタートし、第1期・第2期を経て、現在は第3期の2年目(通算5年目)に入っています。

奥田:博士課程の学生なども含めると、名古屋大学の参加者はおよそ30名になります。

棚橋:トヨタ側からは、私たちが所属する3部署を中心に参加していて、カウンターパートは10人くらいです。もちろん、プロジェクトの研究内容を共有・報告する人員を合わせれば、もっと大きな規模になります。

―― では、各グループの取り組みについて聞かせてください。まずモデリング・制御系のグループから。

奥田:ロボットの行動が他者の行動に与える影響を数理モデル化し、ロボットが自律的に最適な行動を選べるようにするのが目標です。例えば、交差点で対峙して「先に行くか、譲るか」を決める場面で、Win-Winになる選択をリアルタイムに考えながら行動できる仕組みを実現したいと考えています。

―― 人間同士のような複雑なインタラクションを実現するには、どんな行動がポイントになるのでしょうか?

奥田:進むときはサッと動き、譲るときは早めに意思表示をする。要するに「周りの人が迷う状況は、お互いにとって不利益」という考え方がポイントです。究極的には、相手が判断に迷いそうな状況を数秒前に予測し、先手を打つアプローチも目指しています。

―― 次に村瀬先生たちの歩行者の気付き・認識グループの取り組みを教えてください。

村瀬:人やモビリティが行き交う状況で、お互いに相手を気づかって動くには、いくつか重要な要素があります。私たちのグループでは、その一つである「アイコンタクト」について研究しています。

実生活でも、交差点で自動車が自分の前を横切ろうとしたとき、お互いに視線をやりとりして譲るか進むか判断しますよね。さらに人間は、視線以外にも顔の向き、体の姿勢、周囲の環境といった情報も踏まえ、相手が自分を見ているかどうかを判断できます。私たちは、こうした多様な情報を使って視線認識の精度を高める研究をしています。

また、大勢の人が行き交う環境では「この人たちは仲間同士だから、真ん中を割り込んで進んだらまずい」といった判断も必要です。そういった関係性も含めた認識技術を開発し、実装する試みを続けています。

―― では、認知科学のグループについて、松林先生からお願いします。

松林:私たちが明らかにしようと試みているのは、「思いやりとは、そもそもどういうものか」です。思いやりが果たす役割や、私たちはどんな場面や行動で相手の思いやりを感じるのか、といったことを研究しています。

村瀬先生たちが取り組むアイコンタクトとの関連で例を挙げると、人は、視線などのやりとりを踏まえて、「相手が進むか、譲ってくれるか」を考えます。そして、実際の行動が自分の考えの通りなら、「こちらのことを理解してくれている」と相手の思いやりを感じますし、反対の行動をされると、「なんだよ、先に行きやがって」と不快な気持ちになる。こういった心理を研究しています。

鈴木:認知科学のグループには「思いやりの評価指標を作る」という重要な役割があります。どういうロボットができたら思いやりがあると言えるのか。その指針は、制御や認識のグループがロボットを作っていくために欠かせない要素となります。

―― トヨタの皆さんは、プロジェクトでどんな役割を担っているのでしょうか?

棚橋:私たちの役割は、プロジェクトのロードマップを見据えつつ、研究成果をモビリティに実装し、世に出していくことだと考えています。移動の可能性を全ての人に届ける「Mobility for all」をめざすトヨタグループとして、多様なモビリティを社内でも模索し続けていますが、まだまだ十分とは思っていません。名古屋大学のように最先端の研究を続けている機関と手を取ることは、とても重要な取り組みだと考えています。

トヨタとの指定共同研究で実現した「インタラクティブな体制」

―― 指定共同研究では、両社の連携も重要なポイントになると思います。このプロジェクトは、意見交換などのやりとりが非常に活発だと伺いました。

奥田:通常の共同研究にありがちな「大学の研究成果を企業に渡して終わり」といった一方通行の関係ではなく、お互いが組織の垣根を超えながら、一つの目標に進んでいるプロジェクトだと思います。

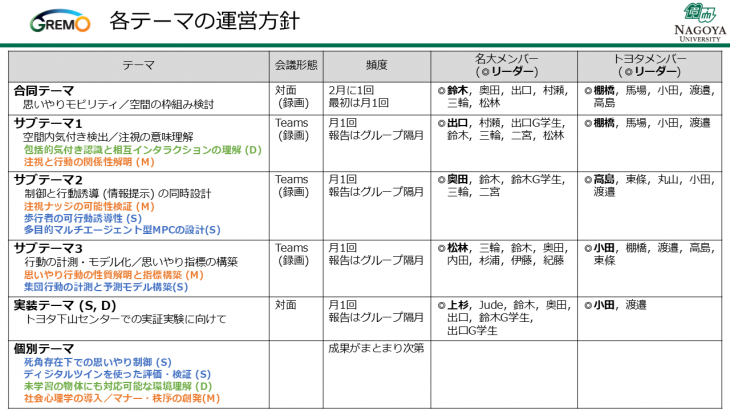

棚橋:研究室ごとの枠組みではなく、テーマごとに会議体を設定している影響も大きいでしょうね。そのグループごとに月1度は会議を行い、全体が集まる場も3カ月に1度ほどの頻度で実施しています。一般的な共同研究よりも高頻度ではないでしょうか。

松林:議論が白熱して、時間通りに会議が終わることはほとんどありません。「なるほど、そういう考え方もあるのか」と新たな発見があることもしばしばです。

村瀬:私たちのグループは、これまで視線の検出精度を高めることに注力してきました。一方このプロジェクトでは、認知科学など異なる分野の視点からアドバイスをもらえるため、新たな発見を得られます。また、トヨタが応用や実装を重視した立場から意見し、共に取り組んでくれる点も、非常に価値のあることだと考えています。

東條:私たちとしても、モビリティが「どう社会の役に立てるか」を考えなければなりません。そのためには、研究の成果が「現実的にはどうか?」と考える必要もあるでしょう。その意味で、このプロジェクトは活発に意見交換をしながら、研究と実装の両面でうまくイメージを噛み合わせながら取り組めていると感じます。

小田:他方、私たちが現実的な考え方を意識し続ける一方で、先生たちには、企業からの目線よりもずっと先を見据えた研究をしてほしい、との思いもあります。その方が、きっと将来の可能性は広がりますから。また、私たちが先生たちの研究をただ受け取るだけでは、社会実装につながりません。コミュニケーションを密にとり、どうやって世に出すのかイメージしながら進めるのが大切だと考えています。

鈴木:異なる組織が参加するプロジェクトで活発にやりとりできる要因として、トヨタと名古屋大学のトップ同士が定期的に話し合いの場を設けている点も大きいと思います。トップ同士の合意形成がなされることで、組織内の人間は思い切って取り組めるんです。

「思いやりのある移動空間」が実現したらどうなる?

―― 今後の目標について教えてください。

鈴木:1対1における思いやりを考えることから始めたこのプロジェクトは、現在では「思いやりのある移動空間」への拡張を目標に掲げています。実現のために、マルチなインタラクションを各分野から追求していきます。

松林:認知科学でよく使われる「ナッジ」という言葉があります。「小突く」という意味から来ていて、強い命令ではなく、軽く促すことで全体を誘導する方法を指します。実際の交通環境では「速度を何キロに」と直接命令するのではなく、目の錯覚を利用した標示などで自然に速度を落とさせるアプローチがありますよね。こういった「やらされている感」がない自然な誘導を、これまでの知見と組み合わせていきたいです。

棚橋:例えば、「こんなデザインをしたモビリティなら、人はどう思うか」といった問いに対する答えは、明確に決まっていません。だからこそ、モビリティの社会受容性をどう見極めるかが課題だと考えています。

小田:企業側としては、「世の中のスピードに負けていないか」という視点も重要です。10年先と考えられていた技術やサービスが、来年には実現するかもしれない。スピード感を落とさずにプロジェクトを進めていきたいですね。

鈴木:技術的には、AIとの比較も課題です。私たちは、知見を積み上げ論理的に実装するモデルベースデザインを採用しています。AIであれば「思いやりとは何か」という知見は必要ありませんが、私たちの手法であれば「なぜこのロボットは思いやりがあると言えるのか」との原理原則を説明できます。それはつまり、文化や地域によって受容性が異なるときに応用しやすく、横展開がしやすいということです。そこに価値があると信じています。

―― 「思いやりのあるモビリティ」は、今後どんな進化を遂げていくのでしょうか?

鈴木:人とモビリティが共生する社会には、ごく自然に人とインタラクションができるロボットが求められるでしょう。個人的な思いも含みますが、将来的には、周りの環境に溶け込み、人が違和感を持たない「存在感のないロボット」を作りたいと考えています。

―― 貴重なお話をありがとうございました。「思いやり」という概念を工学的に実装するという挑戦と、研究室や企業の枠を超えた連携によって、新たなモビリティの未来が開かれつつあると感じました。今後の展開を楽しみにしています。

取材・文:株式会社自動車新聞社/LIGARE編集部